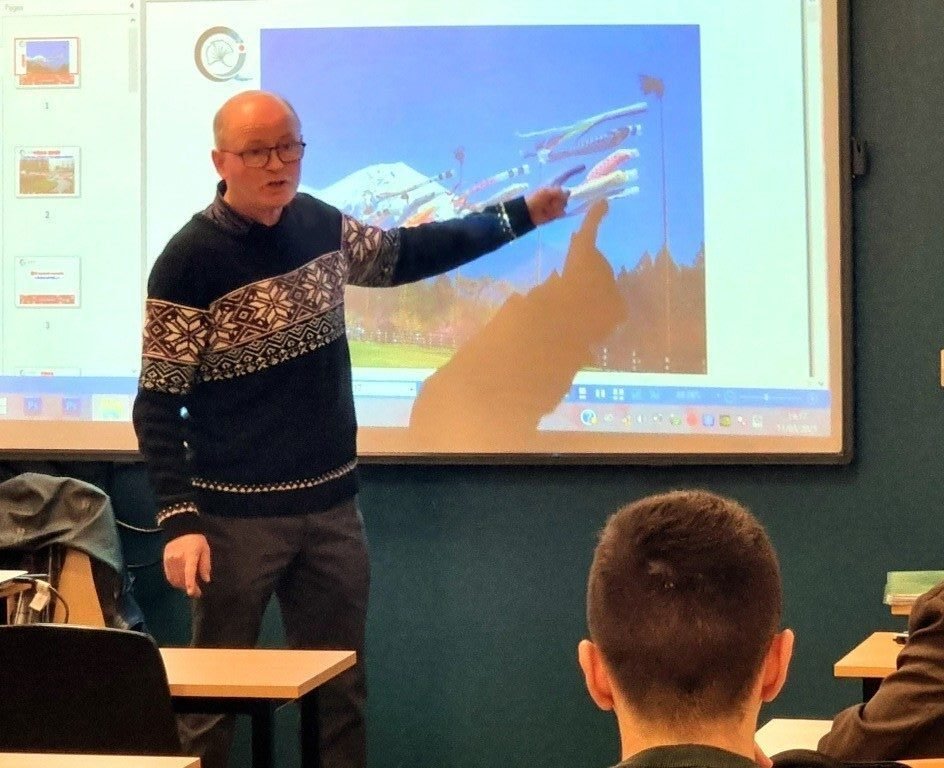

Depuis 2019, j’anime des ateliers et des conférences autour du Japon et de sa culture, dans des établissements scolaires – de la maternelle à des écoles post-bac, dans des établissements hospitaliers, dans des médiathèques, auprès d’entreprises et pour des agences de communication… Tant auprès de jeunes enfants que d’adultes et des séniors, pour des interventions de 1h30 – 2h, généralement, comme parfois sur une journée, avec des ateliers successifs.

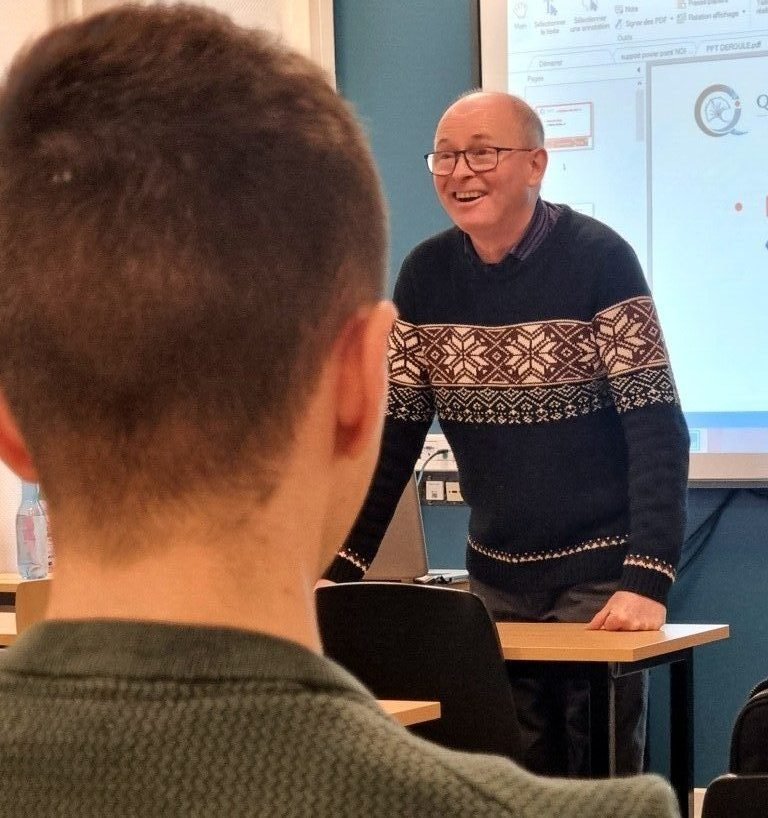

Chaque fois, tout en suivant une ligne directrice afin d’aboutir à un résultat précédemment annoncé, j’anime majoritairement à l’instinct, spontanément ; chacune de mes animations est donc unique ! Les participants repartent majoritairement ravis de leur expérience et, souvent, ils me le font savoir ! Et j’en repars pareillement content.

Pourtant, jusqu’à l’âge d’une petite trentaine d’année, je n’étais vraiment pas à l’aise pour parler… Encore moins pour parler devant tout le monde et « faire le spectacle ». J’étais « renfermé », disait-on !

AVANT L’INTERVENTION

Avant de partir puis sur le chemin, j’ai besoin d’être dans une sorte de concentration. Non pas pour me répéter mentalement mon texte ou affiner mon jeu, mais plutôt pour me recentrer ; être centré et aligné.

Pour cela, je pars dès que je le peux en vélo ou je marche. J’essaye de ne pas sortir de mon état intérieur en n’accordant pas d’attention à une sollicitation externe (un appel…) ni à une préoccupation (un dossier client…). Je cherche ainsi à ne pas être stressé par un élément externe. J’essaye plutôt que mon attention soit emplie de ce que je ressens sur le moment, dans cet environnement le plus souvent nouveau pour moi.

Par ailleurs, je ne cherche pas à ne pas ressentir les effets de cette pointe d’appréhension qui peut parfois se manifester. Parce que je peux appréhender le public qui m’attend ou parce que c’est un sujet d’animation que je ne suis pas encore habitué à animer, par exemple.

Au final, j’essaye de rester en lien avec mon corps et avec ce qui me vient comme sensations, car c’est mon corps, « ce guide intérieur », qui m’animera tout le temps de l’animation. Je m’appuierai donc dessus, pour animer.

DEBUT DE L’INTERVENTION

Je débute généralement souvent de la même façon en posant une/ des questions aux participants. Afin de créer un lien entre nous et de me faire une première idée des personnalités de chacun. Je tente rapidement de les faire rire par la suite, pour ces mêmes raisons et aussi pour qu’ils se détendent et « entrent dans l’animation ».

Parfois, l’un des participants essaye de se poser en « expert » dès le début de l’animation, en essayant de prendre la direction au détriment de l’intervenant désigné. Il est alors important de reprendre les rênes tout en remettant la personne à sa juste place, bien sûr sans l’offenser !, face aux autres participants et tout en essayant de créer une ambiance sympathique pour la suite de l’animation. Bien sûr, c’est chaque fois du cas par cas ; rien n’est écrit ni aucune solution n’est assurée de fonctionner à l’avance ! Selon les personnalités concernées, le recours à l’humour ou faire comprendre à la personne qu’elle n’est pas autant experte qu’elle se l’imaginait peut aider à se sortir de cette situation délicate.

Tout en poursuivant mon cap, je continue ensuite de chercher à savoir à quelles personnalités j’ai affaire. Mieux je maîtrise mon sujet et mieux je me sens connecté à moi-même, mieux je peux m’écarter de ma ligne directrice et donc mieux je peux me mettre à l’écoute émotionnelle de mon public. Si je suis fatigué ou en retenue (du fait d’un stress, un niveau de confiance en moi limité), j’ai plutôt tendance à coller à ce cap général. Se raccrocher ainsi à du sens est un refuge.

Par contre, être ancré à moi-même fera que j’aurai beaucoup moins besoin d’être connecté à du sens, à un plan général. Mon corps sera plus à même de percevoir les stimuli en provenance des participants et je serai davantage dans les interactions avec le public.

Souvent, en effet, en début d’animation, pendant le temps de présentation pendant lequel je peux parler longuement, les personnes peuvent présenter des visages et des postures plus ou moins fermés, sur la retenue ou, à l’inverse « offensives » au sens où ce type de personne peut chercher à piéger l’intervenant, à le déstabiliser et à se mettre elle-même en avant… Heureusement, certaines personnes expriment rapidement, par leur visage, leur intérêt, leur encouragement, leur désapprobation quant aux comportements inappropriés de certaines personnes. Un sourire, une mimique, …, de leur part, cela me rassure !

Les personnes dont le visage est fermé et plutôt sur la retenue, généralement, dans le courant de l’animation, voire à la fin, je m’aperçois finalement que si elles étaient ainsi, c’était le plus souvent du fait de leur personnalité : des personnes plutôt timides, qui se retiennent d’exprimer leurs émotions, plutôt que des personnes fermées et froides, telles que j’aurais pu me les représenter de prime abord.

Qu’elles s’ouvrent, notamment à l’instant de nous quitter pour me remercier et pour m’indiquer qu’elles ont apprécié mon intervention, m’entre-ouvrant ainsi légèrement la porte de leur intériorité, cela me remplit de joie : j’ai ainsi réussi à les « dérider » et à leur permettre de s’ouvrir un tant soit peu ! En même temps, je suis chaque fois surpris : finalement, ce n’était pas tant moi qui pouvait ne pas être à la hauteur faute d’être capable de vraiment les intéresser, mais cela provenait plutôt d’elles-mêmes !

Pour les « dérider », je leur propose des devinettes, des sortes de quizz, pour les « obliger » à prendre part à l’échange, à être dans l’action et à parler et, en même temps, pour permettre la cohésion du groupe ». Selon leurs réactions, je peux commencer à taquiner les participants que je sens les plus à même de mieux se prêter au jeu.

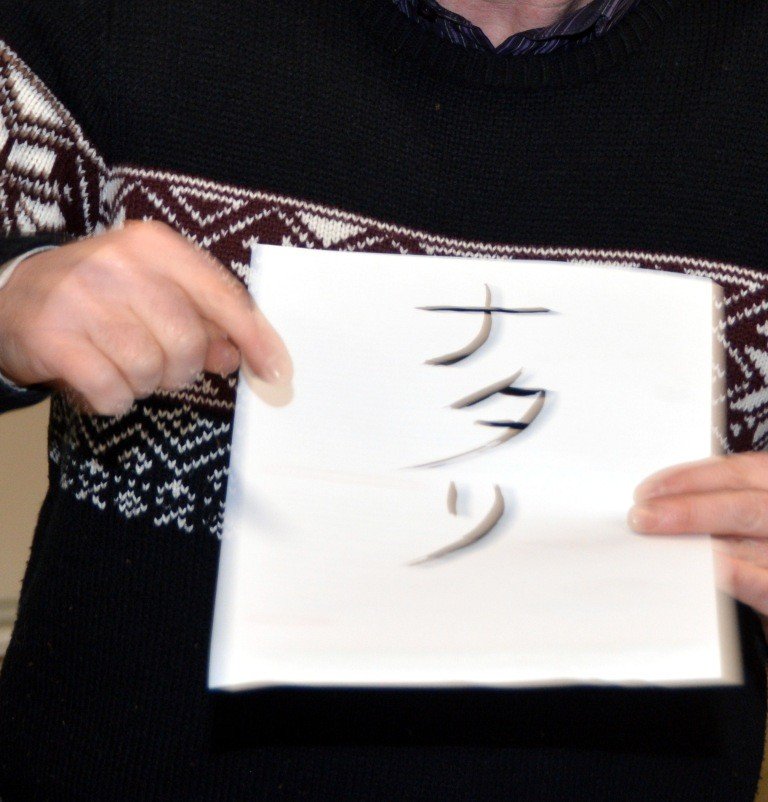

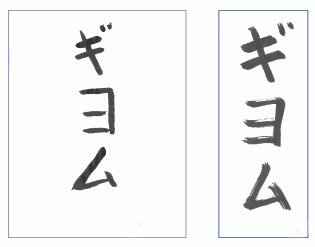

En même temps, j’adapte la durée de mes explications selon mon public : s’il s’agit d’enfants, de jeunes à la capacité de concentration limitée, de personnes originaires d’autres pays et de cultures différentes, parfois dont la maîtrise de la langue française est limitée, de personnes aux profils d’hyperactifs ou de la sphère des troubles autistiques,…, je limite le temps habituellement dévolu aux explications orales, pour les mettre plus rapidement à contribution, via mes quizz, mes devinettes, la recherche des katakana de leur prénom…

PENDANT L’ANIMATION

A chaque animation, alors que mon corps trouve en lui-même les ressources pour réagir en accord aux sollicitations des participants, j’ai la nette sensation que c’est « quelqu’un d’autre que moi, en moi » qui anime, en faisant sortir les mots, en activant les transitions…, sans que cela n’ait été pensé ni anticipé. De cette façon, le public le ressent, et, de façon plus ou moins consciente, se trouve pris dans le « jeu » des interactions.

Encore plus pendant le temps de pratique de l’atelier, j’ai l’impression d’être en phase de pilotage automatique : mon corps sait trouver les ressorts pour nourrir les interactions avec le groupe tout autant qu’avec chacun des participants. Mon corps anime ! Sans connaître les participants, j’ose fréquemment les taquiner, voir les pousser plus ou moins pour leur permettre de dépasser leurs blocages. Parfois, je me dis même que je suis plutôt gonflé !!

Par exemple, quand les participants réalisent un masque japonais ou une calligraphie de leur prénom, je montre souvent la réalisation de participants aux autres, pour leur montrer ce qui est réussi, ce qui est à améliorer, pour montrer l’originalité de la création… De voir les réalisations d’autres participants, cela me semble plus facile pour que les autres participants comprennent d’eux-mêmes les faiblesses de leurs créations et comment les dépasser. Toujours en valorisant le participant.

Valoriser l’autre dans ce qu’il fait est toujours dynamisant et lui permet de se dépasser et d’améliorer ses points faibles. J’avais d’ailleurs ainsi vu au Japon un critique d’art d’un musée de Tôkyô le faire face à des œuvres d’artistes étrangers. C’est pourtant loin d’être ce qui se fait chez nous, à l’école et plus généralement en entreprises et ailleurs !

Vraisemblablement, cela a une incidence sur la qualité de la production de chacun des participants : pendant l’atelier de calligraphie, je suis quasiment chaque fois stupéfait par la capacité des participants à avoir pu réaliser une calligraphie avec un équilibre et une harmonie, surtout quand on compare leur version finale avec leur première version, réalisée au mieux 40mn plus tôt ! Les participants, qui plus est, sont capables, d’eux-mêmes, de m’indiquer les faiblesses de leur création, enfants comme adultes !

Après 40 mn environ de pratique,

l’évolution est évidente !

D’être ancré avec moi-même, aligné dans l’instant présent, plutôt que d’être dans le mental, je pense que cela induit que je le suis tout autant avec les participants. Etant en phase avec eux, je peux trouver les façons de faire, les mots, les attitudes, les réactions, les sollicitations, …, les plus à même de résonner en eux, pour leur permettre de faire sauter leurs blocages et les aider à gagner en fluidité.

FIN DE L’INTERVENTION

A la des interventions, qu’elles durent 30mn comme 3h, les participants sont majoritairement ravis et surpris de leurs réalisations. Ils sont également fatigués, surtout après l’atelier de calligraphie, qui demande de la concentration sur une période plutôt longue. Autant les adultes, les enfants comme les adolescents, tous ont été capables de rester concentrés, ce qui, en soi, est déjà souvent étonnant pour les adultes qui les accompagnent.

De plus en plus fréquemment, les participants restent même à leur place, sans vouloir retourner à leurs occupations habituelles ! Moi-même préférant rester dans ce qui se vit, je laisse l’intervention déborder du temps imparti et nous débordons ainsi du strict thème de l’intervention, pour parler plus généralement de la culture japonaise, de la société et du séjour au Japon, mais aussi de ce que la pratique de la calligraphie, par exemple, peut apporter à chacun d’entre nous dans notre vie quotidienne : lâcher prise, ré-ancrage, ancrage et alignement dans le présent…

De voir ainsi les participants, comme souvent également les organisateurs, ravis de cette session, cela me nourrit en énergies stimulantes ! Je termine donc, certes fatigué, mais apaisé et repus, comme après un bon repas en compagnies agréables !

Que les participants aient été des séniors, des enfants même très jeunes, comme des collaborateurs d’entreprises ou des enfants et leurs parents arrivés récemment de leurs lointains pays d’origine et ne maîtrisant pas forcément encore le français, tous étaient tout autant investis et concernés par l’intervention et, plus largement, par la culture japonaise. Chacun, étrangers comme « blancs-français » tous étaient pareillement « novices » face à cette culture japonaise et ainsi à un même niveau, sans être « limités » par une « catégorisation » culturelle. Pourtant, tous ont pareillement exprimé leur « être intérieur » et m’ont transmis leur joie d’avoir participé et leur remerciement !

APRES L’INTERVENTION

Comme pour venir, j’ai besoin de demeurer dans un état de concentration et de centrage en moi-même ; un alignement de mon mental à mon état émotionnel ? Sans regarder mes courriels par exemple, pour ainsi ne pas court-circuiter le travail de « digestion émotionnelle » qui s’opère, je prends congé et, quand je le peux, je rentre en vélo ! : mon corps bouge et mon esprit est en partie accaparé par faire attention sur la route ; j’ai ainsi moins tendance à penser.

Cette phase de digestion est importante ; à la manière d’un sportif qui doit redescendre en énergie après une prestation. Car ensuite, qu’en advient-il de cette énergie, reçue, désormais partie de moi ?

Parfois, cette énergie que d’autres appellent peut-être adrénaline, elle met du temps à « retomber », à être digérée puis assimilée en moi-même. Il se peut que cette lente digestion m’empêche de dormir ou me laisse comme « sonné » au réveil le lendemain matin, fatigué et pas tout à fait en pleine possession de mes moyens : je me sens comme engourdi, physiquement et émotionnellement…

Donc, il me faut attendre et me livrer à des activités qui ne nécessitent pas de me consacrer à une activité nécessitant une grande concentration. Me mettre au contact d’environnements susceptibles d’aider à ce que cette digestion s’opère : faire du vélo, ressentir de par la nature, d’une ville qui s’anime en début de matinée, écouter des podcast « émotionnellement ressourçant »…

Une fois cette énergie assimilée, elle contribuera à me changer, à mon insu : davantage optimiste et ouvert à ce qui proviendra et de moi-même, comme des intuitions, des fulgurances, des émotions agréables, je me trouverai dès lors plus ouvert à mon environnement et à ce qu’il m’apportera. Je deviendrai plus poreux !